Adeguare la struttura della Rete dei Comunisti alla evoluzione delle condizioni generali

ROMA

Casa della Pace – Via di Monte Testaccio 22

Sabato 17 Gennaio ore 10.00 e Domenica 18 Gennaio ore 9.00

L’obiettivo politico della quarta Assembla nazionale è quello di determinare un adeguamento organizzativo della nostra struttura strategica alle modifiche intervenute con l’evolversi delle dinamiche della crisi, del nuovo corso del ciclo politico nel paese e delle inevitabili ripercussioni tra gli attivisti politici/sociali/sindacali.

Un dibattito che investe noi stessi e la nostra capacità di continuare a esercitare una funzione politica comunista organizzata cogliendo una finestra temporale dove la crisi generale è ormai manifesta, ma non è ancora precipitata. Avviare perciò una riorganizzazione che parte da oggi ma che ha come riferimento la tendenza generale in atto e, soprattutto, le sue conseguenze complessive.

In premessa, anche se il contesto è notevolmente cambiato, è utile ritornare sulle questioni che l’ultima Assemblea Nazionale della RdC ha affrontato.

L’Assemblea Nazionale dell’inizio del 2011 si svolse in una condizione oggettiva in cui la crisi finanziaria e dei debiti sovrani ancora non aveva investito materialmente il nostro paese, le vicende belliche sembravano archiviate da un quadro di relativa stabilità internazionale, il governo Prodi era stato sostituito da poco da un “rinnovato” Berlusconi e la sinistra politica era stata estromessa dal parlamento italiano e da quello europeo.

Un quadro che appariva in evoluzione e suscettibile di ulteriori evoluzioni nel breve periodo.

Una situazione che, almeno potenzialmente, apriva uno spazio vero nell’ambito dei comunisti/sinistra di movimento ma che ancora non aveva manifestato appieno le tendenze dei processi generali in corso i quali incubavano, nel profondo della società, prima di tutto sul versante delle contraddizioni economico/sociali e poi su quello dell’evolversi dei processi politici.

Oggi, a distanza di alcuni anni, la situazione che appare sotto i nostri occhi è sicuramente in continuità con quel periodo ma assistiamo a un incremento esponenziale di tutti i fattori che, in precedenza, abbiamo registrato sia in nuce e sia come tendenze già in atto e immanenti nella materialità dei processi reali che si susseguono.

La crisi generale procede in maniera convulsa e non si intravede, neanche a detta degli opinion maker più ottimisti, una via di uscita dai meccanismi di difficoltà del capitalismo internazionale. L’accentuazione di tutti i fattori della competizione globale e dello scontro tra potenze tracima dai variegati conflitti bellici (con un aumento dell’interventismo e delle spese militari), alla modifica del quadro politico/istituzionale italiano.

Una modifica che vede la definitiva liquidazione del Cavaliere e l’ascesa di Renzi e del renzismo con la sanzione della definitiva mutazione politica, culturale e antropologica del Partito Democratico (ossia di quell’alchimia politica, tipica della vicenda politica italiana, che ha ereditato i filoni dei principali partiti della prima repubblica: il PCI e la DC).

Questi sono i sintomi pesanti di una situazione che si va profondamente modificando con una tempistica velocissima se raffrontata al tran-tran a cui eravamo abituati. Citiamo, anche solo per titoli, questi snodi, che abbiamo in altra sede approfondito con più argomentazioni, per evidenziare un problema di metodo e di merito nel processo di costruzione, discussione e sedimentazione organizzativa della Rete dei Comunisti.

Da tempo andiamo sostenendo che la RdC non deve, neanche inconsapevolmente, adagiare il suo procedere alle mere contingenze politiche (specie quelle dei “movimenti”). Questa affermazione non vuole essere una vuota esaltazione di “separatezza” dell’organizzazione dalle dinamiche e dai cicli delle lotte oppure una dogmatica spocchia gruppettara di cui non avvertiamo l’esigenza. Tale concetto, però, è bene proporlo in premessa di ogni nostro ragionamento specie quando vogliamo affrontare temi e questioni che riguardano la nostra soggettività.

Riteniamo che una compagine organizzativa comunista seria, che svolge una attiva funzione nel movimento sociale non limitandosi alla propaganda astratta (e buona per tutte le stagioni), deve conservare una capacità di analisi a tutto campo, libera da condizionamenti immediatistici.

Proprio per interpretare questa sua funzione, con caratteri espansivi nelle pieghe della composizione di classe, deve essere in grado di adeguare costantemente l’insieme dei suoi militanti a questa qualità teorico/politica.

La realizzazione di tale condizione nella RdC consente, se ben maneggiata e costantemente alimentata, di mantenere vivo quell’intellettuale collettivoche preserva l’organizzazione da derive e da contraccolpi politici e organizzativi di vario tipo.

Questo dato è, fatto salvo le premesse che abbiamo sopraindicato, un serio problema di metodo e di formazione dei nostri quadri.

Tale priorità, che assumiamo anche nella Assemblea Nazionale che vogliamo svolgere, non può essere messa in secondo piano rispetto a supposte esigenze di movimento o di tatticismo contingente nei confronti a questo o a quel versante dello scontro politico, sociale e sindacale ritenuto, secondo le volte, centrale e non rinviabile.

Del resto tutti noi, nella nostra esperienza collettiva, abbiamo avuto modo di vedere che, quando si è palesato l’ingarbugliamento della nostra azione da organizzazione, il danno prodotto non ha riguardato esclusivamente la prospettiva strategica ma ha compromesso e depotenziato anche i contesti tattici, da cui siamo stati sussunti, assorbiti e a volte pure marginalizzati.

A – GLI SVILUPPI DELLA SITUAZIONE

A1 – Se parliamo di riorganizzazione la prima valutazione da compiere è quella sui referenti sociali e politici che incrociamo nella nostra multiforme attività lungo l’arco di quello che abbiamo definito e interpretato come i tre fronti della lotta di classe.

E’ evidente che il dato dei rapporti di forza tra le classi pende pesantemente a favore della borghesia. Da tempo questo è un fatto scontato e riscontrabile ovunque.

Ci sembra naturale, quindi, che ogni nostra proposta, previsione e progettazione tenga conto di questo autentico punto fermo il quale non può essere scansato con nessun tipo di escamotage organizzativo o, peggio ancora, politicista.

Gli effetti di questa potente offensiva del capitale – che inquadriamo a scala internazionale in quello che abbiamo definito il ciclo controrivoluzionario che dalla fine degli anni ’70, passando per la catastrofe dell’89/’91, ha investito l’occidente capitalistico – precipitano a cascata sulla classe, sull’insieme dei rapporti sociali e nelle modalità di relazioni della intera società.

Senso di impotenza, disgregazione ed atomismo sociale sono le fenomenologie agenti su cui gli apprensivi stregoni del capitalismo costruiscono un immaginario che intende sancire l’ineluttabilità di questo vigente ordine sociale.

In questa asfissiante melassa culturale, politica e comportamentale dovremmo agire nei prossimi anni con la consapevolezza che tale difficile situazione è percepibile anche nelle file dei movimenti di lotta e delle forme di organizzazione di alternativa.

Né deriva, dunque, che dobbiamo necessariamente assimilare che questa complicanza la quale è diventata un fattore generale con cui occorre fare i conti continuamente.

Sappiamo che questa difficoltà, tutta oggettiva, non è rimuovibile esclusivamente con l’azione della soggettività.

Troppo profonde sono state le trasformazioni e i veri e propri mutamenti seguiti ai variegati processi di ristrutturazione/riconversione/riorganizzazione produttiva: produzione internazionale, informatizzazione e sviluppo della tecnica e della scienza, ricattabilità della forza lavoro, immigrazione e creazione di un nuovo esercito industriale di riserva.

Elementi che si sono intrecciati con i sofisticati strumenti dell’egemonia culturale e dell’informazione deviante del capitale (la centralità delle comunicazioni di massa nei dispositivi di comando e di governance) determinando una nuova qualità della soglia del dominio della borghesia.

Certo se poi a questo scenario sommiamo il deficit di soggettività politica organizzata, vediamo emergere l’insieme dei problemi e delle difficoltà con cui impattiamo continuamente.

Questa condizione è destinata, molto probabilmente, a perdurare nel tempo ed anche ad aggravarsi in base all’evolversi dello scenario internazionale.

Infatti, la fase di accentuata competizione internazionale con gli effetti direttamente militari produce una condizione di instabilità politica, economica e finanziaria di cui anche le classi dominanti internazionali, quelle che abbiamo definito, nella propaganda, gli “apprendisti stregoni”, ne sono perfettamente coscienti.

Questo si vede anche dalla cautela che mettono nella gestione delle diverse crisi militari in atto non solo in Ucraina o nell’area mediorientale ma anche in Africa ed in alcune aree del continente asiatico dove ripartono tensioni monetarie, contenziosi tra stati confinanti e dove la manomissione imperialistica è sempre serrata.

In questo contesto bisogna capire gli effetti politici, ideologici e culturali che prevarranno nella società. Sarà difficile prevedere, almeno nel breve periodo, una reazione spontanea a questo peggioramento complessivo dei rapporti sociali in direzione di una evoluzione politica progressista e più avanzata.

L’esperienza storica – particolarmente nei paesi a capitalismo maturo – ci segnala che, dentro i cicli temporali di accentuazione dei fattori di crisi generale, le prime reazioni che maturano, spesso convulsamente, assumono un carattere difensivo (quindi neo/corporativo) con aspetti palesemente reazionari e sciovinistici.

Naturalmente questo tipo di riflessione che avanziamo non nega, in alcun modo, le ragioni della nostra intrapresa politica e la battaglia che conduciamo per la costruzione del Partito/Organizzazione dei comunisti. A questo proposito rinviamo i compagni alla nostra produzione teorico/culturale sull’argomento contenuta nel numero monografico della Rivista Contropiano dedicato all’organizzazione.

Lo sviluppo di questa discussione dove metterci in guardia da ogni tentazione di rinchiuderci in ridotti territoriali o in conflitti specifici: lungi dal fare da argine all’offensiva capitalistica, sarebbe altro humus per il dissolvimento di ogni ipotesi di alternativa di società, rendendo ancora più complicato l’obiettivo della costruzione dell’organizzazione comunista.

Da marxisti non possiamo ignorare la situazione e non dobbiamo nascondere le difficoltà oggettive e soggettive esistenti. Nello stesso tempo permangono ancora, in Italia come altrove, tutti i coefficienti teorici, politici e sociali per prefigurare una prospettiva di cambio e di rottura anticapitalista.

Ed è su questa esigenza vera che fondiamo la nostra militanza a tutto campo e la costruzione politica e organizzativa della Rete dei Comunisti.

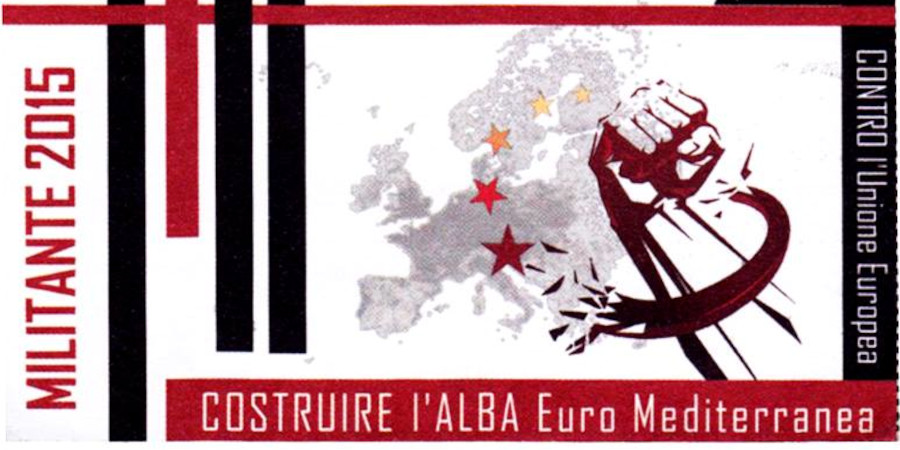

In tal senso la nostra stessa proposta politica di fase (la rottura dell’Unione Europea e l’ALBAEuro-Afro Mediterranea) è una materia sociale viva su cui può innestarsi una ripartenza di un nuovo movimento operaio in sintonia con il blocco sociale per ricacciare indietro la crisi capitalistica e le sue modalità di gestione in un punto (la categoria leniniana dell’anello deboledella catena) dell’imperialismo nel nostro continente.

A2 – Quali sono dunque i processi che dovremo affrontare e la condizione che si verrà a determinare?

Certamente dovremo continuare a fare i conti con la disgregazione sociale che si fonda sui dati strutturali. Dai continui processi di riorganizzazione produttiva fino al Jobs Act che rende tutte le categorie dei lavoratori più ricattabili con l’aumento della contrapposizione generazionale e l’evaporazione dei residui fattori di unità politica e materiale della classe, ma anche su una offensiva culturale che punta esplicitamente a cancellare e criminalizzare l’idea stessa del conflitto e della lotta di classe.

Tale scenario moltiplica – dopo la catastrofe della sinistra, in assenza di una soggettività politicamente netta e di una rappresentanza politica degli interessi popolari – lo stato di sbandamento e di confusione ideologica del proletariato tutto.

Non neghiamo che sotto i colpi dell’avversario di classe, potrebbe anche configurarsi, in consistenti settori sociali, la necessità di una difesa organizzata delle proprie condizioni di vita ma tale dinamica se non lieviterà in una cornice politica dichiaratamente anticapitalista potrà anche approdare a esiti del tutto opposti a quelli da noi auspicati.

Del resto non sarebbe la prima volta che simile scenario si materializzerebbe drammaticamente.

E’ già successo in Italia ai primi del secolo scorso ma anche nell’esperienza internazionale del movimento dei lavoratori, e di conseguenza del movimento comunista organizzato, possiamo ritrovare simili accadimenti con queste nefaste caratteristiche di esemplificazione.

Infine a complicare la situazione si innestano i processi di velocizzazione delle contraddizioni e delle dinamiche politico-militari (interne e internazionali) che spiazzano ulteriormente la condizione di classe che viene “strattonata” su una serie di questioni che rinforzano l’egemonia delle classi dominanti.

Su questo aspetto hanno inciso i guasti derivanti dalla lunga stagione del riformismo politico e sindacale (in tutte le sue declinazioni, dal PCI al PRC passando per la CGIL fino ad alcune accentuazioni delle teorie post/operaiste) il quale ha, di fatto, disabituato i lavoratori a ogni orizzonte internazionale ed internazionalista istillando l’idea che le sorti del proletariato sono legate a quelle del proprio capitalismo, della propria nazione e della necessaria contrapposizione e competizione con gli altri popoli, particolarmente quelli dell’Est e del Sud del mondo.

La questione degli interventi militari in favore della “democrazia”, oppure la riproposizione dei Russi “cattivi” in sostituzione dei Sovietici, oppure l’islamismo che mette la bandiera su San Pietro, né più né meno come i cavalli dei cosacchi che si abbeveravano nelle sue fontane, sono esempi di cortocircuiti ideologici e propagandistici e di una velocizzazione dei dispositivi di comando che hanno un devastante effetto disorientante e di ottundimento di ogni anelito di riscossa sociale e di emancipazione.

A3 – L’insieme di queste dinamiche produce una accentuata politicizzazione delle contraddizioni e dello scontro. Sul termine di “politicizzazione” bisogna capirci bene ed evitare semplificazioni.

Per noi questa definizione indica quella condizione, quella dimensione del conflitto dove i margini di mediazione e contrattazione sono “storicamente” erosi e non più rieditabili con buona pace di chi immagina improbabili ritorni a fasi di politica economica espansiva, di spesa pubblica e di nuovo welfare.

Uno stato dell’arte dove in assenza di possibili risposte, la contraddizione travalicherà il proprio specifico e tenderà a manifestarsi sul piano generale squadernando compiti politici complessi e spesso inediti.

Un esempio: se la questione disoccupazione si drammatizza e non sono possibili soluzioni concrete in questo tipo di assetto sociale non ci saranno impraticabili vertenze sul lavoro ma solo momenti di “ribellione” alla condizione generale che assumono oggettivamente un profilo politico netto. Non sono possibili politicizzazioni che sgorgano in “linea retta” dalle specifiche vertenzialità, magari alzando il livello dello scontro.

La politicizzazione, dunque, è un passaggio dalla contestazione specifica a quella generale in forme storicamente determinate, per noi quelle odierne. Uno scenario cui concorrono l’attuale corso della crisi, l’evaporazione delle forme della mediazione, del compromesso sociale e la modifica delle forme di organizzazione dei soggetti sociali: nuova confederalità e sindacalismo metropolitano quando può immaginarsi un intervento sistematico da parte nostra, ma anche riot, sommosse e impennate violente di tipo spontaneo e improvviso.

Per misurarsi concretamente con questa dimensione non è possibile utilizzare gli strumenti vertenziali, di lotta specifici ma la condizione minima è per noi quella di costruire e rafforzare gli strumenti politici e ideologici che si pongono sul piano dell’espressione delle contraddizioni generali e delle risposte che danno a queste le classi dominanti.

In questo senso abbiamo lavorato in questi anni per dare una funzione di visibilità massima alla RdC e poi ci siamo impegnati nella costruzione di uno strumento come Rossa, ancora inadeguato e da consolidare, che affrontasse la questione della rappresentanza politica del blocco sociale. Il riferimento della costruzione di queste strutture è sempre stato il progetto strategico che rimane l’orizzonte anche nella gestione del conflitto politico e negli specifici della contingenza, in particolare di quella della sinistra, ed ha una prospettiva di “lunga lena”, come si diceva una volta.

Siamo molto presi dagli interventi politici e di massa e questo ci porta a sottovalutare la questione delle strutture strategiche dimenticandoci, spesso, che l’obiettivo dei variegati movimenti cui contribuiamo è quello del rafforzamento delle strutture sui tre fronti perché sono la possibilità della continuità e della sedimentazione delle forze. Avremmo potuto fare molte lotte sindacali ma se non ci fossimo impegnati nella costruzione delle RdB, potevamo tranquillamente continua a fare l’opposizione alla CGIL da dentro o da fuori.

Poiché la RdC è -per eccellenza- lo strumento politico a nostra disposizione, può essere qui utile ricordare un passo riportato su un nostro documento dell’Ottobre 2013 in cui veniva fatto un breve richiamo a quello scritto da Gramsci sulle forze organizzate nella costruzione dei rapporti di forza.

Ma l’osservazione più importante da fare a proposito di ogni analisi concreta dei rapporti di forza è questa: che tali analisi non possono e non debbono essere fine a se stesse (a meno che non si scriva un capitolo di storia del passato) ma acquistano un significato solo se servono a giustificare una attività pratica, una iniziativa di volontà. Esse mostrano quali sono i punti di minore resistenza, dove la forza della volontà può essere applicata più fruttuosamente, suggeriscono le operazioni tattiche immediate, indicano come si può meglio impostare una campagna di agitazione politica, quale linguaggio sarà meglio compreso dalle moltitudini ecc.

L’elemento decisivo di ogni situazione è la forza permanentemente organizzata e predisposta di lunga mano che si può fare avanzare quando si giudica che una situazione è favorevole (ed è favorevole solo in quanto una tale forza esista e sia piena di ardore combattivo); perciò il compito essenziale è quello di attendere sistematicamente e pazientemente a formare, sviluppare, rendere sempre più omogenea, compatta, consapevole di se stessa questa forza.

Ciò si vede nella storia militare e nella cura con cui in ogni tempo sono stati predisposti gli eserciti ad iniziare una guerra in qualsiasi momento. I grandi Stati sono stati grandi Stati appunto perché erano in ogni momento preparati a inserirsi efficacemente nelle congiunture internazionali favorevoli e queste erano tali perché c’era la possibilità concreta di inserirsi efficacemente in esse.

B – I NOSTRI SVILUPPI

Lo sviluppo dell’Organizzazione va inquadrato all’interno della situazione obiettiva appena accennata, cercando di evidenziare, nei limiti del possibile, il grado d’incidenza sulla nostra crescita del contesto entro il quale siamo chiamati a svolgere la nostra funzione politica generale.

Nell’analizzare qualità e quantità del nostro sviluppo, occorre tenere costantemente presente alcuni fattori che hanno inciso e che tuttora hanno un peso determinante (e ambivalente) per la crescita dell’Organizzazione:

- il lavoro d’inchiesta sulla e nella classe, che ci ha permesso di comprendere le profonde modifiche nel nostro blocco sociale di riferimento, scompaginato dai costanti riassetti produttivi;

- il nostro legame con diversificati settori di classe grazie al “fronte sindacale”;

- la capacità di comprendere e indicare in tempi non sospetti i processi dissolutivi di una sinistra “radicale” prigioniera dell’elettoralismo e dell’istituzionalismo, oltre che i limiti di una sinistra “antagonista” e movimentista;

- la nostra costante attenzione al dato oggettivo, al costante mutare degli assetti strutturali del sistema produttivo e alle forme politico/istituzionali che ne conseguono, l’attenzione al modo con il quale questi incidono sulla percezione di se nella classe e – in forme mediate e spesso distorte – nelle aree che si pongono il problema della sua rappresentanza sociale, politica e/o istituzionale.

Questi fattori che sono e continuano a essere per noi una “bussola” indispensabile per procedere in avanti, utile anche a non farci incappare nelle facili scorciatoie “organizzativistiche”.

B1 – questo nostro approccio alla realtà, la capacità di indicare percorsi di riflessione e analisi, ma anche di mobilitazione e conflitto in una fase sicuramente difficile com’è quella che stiamo attraversando, sono stati fattori determinanti per la crescita del nostro ruolo politico generale, facendo indubbiamente aumentare la nostra funzione nel panorama della sinistra residuale.

In questi anni il lavoro di analisi appena accennato nelle note precedenti ci ha permesso di articolare l’analisi sul polo imperialista europeo e di lanciare la proposta politica della rottura dell’Unione Europea, introducendo nell’agenda politica della sinistra un tema che, nella migliore ipotesi, non era trattato, nella peggiore era (e in alcuni ambiti continua a essere) considerato addirittura come evento positivo e “progressivo” a fronte dell’arretratezza del sistema legislativo e di garanzie sociali nazionale. Approccio che lambisce alcune frange più “radicali” del movimento.

Il nostro processo di maturazione e di ruolo si riflette nei numeri – in crescita esponenziale – delle visite al sito di Contropiano, nell’autorevolezza e nello sviluppo del progetto sindacale, anch’esso in fisiologica crisi “di sviluppo”. Infine, ma non per ultima, nel travagliato percorso che ci ha portato alla formalizzazione di Ross@ come soggetto politico, anche se, come sappiamo, ancora debole e tutto da costruire.

Senza la nostra determinazione e tenacia nel seguire la vicenda di Ross@ quell’ipotesi sarebbe probabilmente naufragata, riducendo a zero tutto il lavoro fatto in questi anni prima con il No Debito e ora con Ross@, che per noi rappresenta il fronte della rappresentanza politica del blocco sociale di riferimento.

A fronte di questa nostra “centralità” nello scenario politico nazionale e nel ridotto di una sinistra allo sbando, non c’è da sorprenderci se spesso siamo oggetto di polemica politica, com’è successo nel dibattito che ha seguito le giornate del 18 e 19 ottobre dello scorso anno.

Risultati che non provengono solo dalla capacità d’analisi di un gruppo di militanti, ma dalla determinazione di un’Organizzazione che nell’ultima assemblea nazionale ha deciso di proiettarsi con forza all’esterno, declinando analisi, intuizioni e proposta politica nei vari fronti di lotta politica, sociale e sindacale che ci siamo dati.

B2 – A questi risultati positivi non corrisponde una crescita di adesioni, militanti e attivisti, adeguata a sostenere il nuovo ruolo. Va detto che dal passaggio fatto con le tessere, c’è stato un raddoppio a livello delle adesioni dei compagni/e che si riconoscono nella Rete ma per ora siamo fermi al palo dei 120/130 aderenti circa.

La riflessione su questa che si rivela una contraddizione stridente dovrà essere a tutto tondo, mettendo al centro sia la condizione politica e culturale delle classi sociali subalterne oggi, sia i limiti di una sinistra giunta oramai alla consunzione di traiettorie e prospettive. Una riflessione in vari punti tangente, in quanto le diverse aree “militanti” – siano esse di movimento o di partito – spesso subiscono (più o meno consapevolmente) l’egemonia culturale dell’avversario.

Un’egemonia di sovente nascosta dietro i riti da micro partito o da centro sociale, ma che sempre più spesso emerge nel dibattito e nella pratica politica, sia quando il confronto verte sull’Unione Europea, sia quando ci si misura sul tema lavoro garantito / non garantito.

Sbloccare l’attuale impasse nel reclutamento di nuovi attivisti e/o militanti per la RdC non sarà quindi frutto di un maggior impegno nostro – comunque necessario – ma passerà soprattutto attraverso un impervio percorso di:

- studio e comprensione dei subdoli meccanismi messi in atto dal complesso sistema formativo/informativo in mano al sistema dominate;

- rilancio di una “battaglia delle idee” che attinga alla nostra proposta politica di rottura della UE per la costruzione di un’alleanza euromediterranea;

- elaborazione di nuove strategie di contro-informazione e comunicazione in grado di intercettare nel conflitto quei soggetti disponibili a fare un salto di qualità nel loro impegno politico;

- un’attenta analisi dei nostri comportamenti spesso distonici rispetto alle necessità dell’aggregazione come è ricordato nel capitolo finale sul proselitismo.

Le scorciatoie su questo terreno rischierebbero di portare a valle una contraddizione che oggi l’Organizzazione ha in questo momento a monte. Aprire il tesseramento a tutti i soggetti che incontriamo nelle singole lotte, nei dibattiti, nelle iniziative o nelle vertenze socio/sindacali potrebbe risolvere la risicatezza dei nostri numeri attuali ma, nel contempo, snaturerebbe l’obiettivo che ci siamo dati di costruire una Organizzazione di quadri con funzione di massa.

Non si tratta di legarci mani e piedi a un assunto formulato nell’ultima Assemblea nazionale. Non siamo adusi al dottrinarismo né alla staticità politico/organizzativa, ma dobbiamo tener presente il dibattito che ci ha portato a decidere per la non semplice strada della selezione e formazione di quadri comunisti utili per il conflitto qui e ora.

Le condizioni storiche per la nascita e lo sviluppo di un partito comunista con caratteristiche di massa stanno forse nella testa e nei sogni di “leader senza esercito” che da alcuni anni si cimentano a costituire partiti comunisti sempre più “duri” e identitari, ma non nella realtà di questo paese. Non possiamo qui riproporre l’analisi che ha portato la nostra organizzazione a questa scelta, basta dire che tutto l’impianto della nostra proposta politico/organizzativa porta a concepire il quadro militante e l’attivista della Rete dei Comunisti come risultante di un lavoro di confronto, verifica e formazione “di strada”, di cui i fronti di lotta sociale, sindacale e politica saranno ambiti imprescindibili, anche se non unici.

B3 – Uno dei fronti sui quali siamo da sempre impegnati è quello della Rappresentanza Politica, per ora materializzatosi nell’ipotesi di Ross@, che dà immediatamente alla nostra riflessione sull’Organizzazione e sulla sua crescita un ambito non accademico, ma molto materiale e concreto.

Come far crescere la Rete dei Comunisti mentre siamo intenti ad alimentare una struttura politica a tutto tondo, che si prefigge “statutariamente” l’obiettivo di rappresentare le istanze sociali, le lotte politiche e rivendicative che sorgono e viepiù sorgeranno come prodotto della crisi sistemica del capitalismo? Il nodo è per noi gordiano, perché sottende, per ordine:

- una maturità interna sul senso profondo della nostra impostazione organizzativa su tre fronti;

- la giusta collocazione, ruolo e funzione per ognuno dei tre ambiti nei quali i compagni e le compagne saranno impegnati;

- la sperimentazione costante di un metodo di intervento, attraverso il quale un quadro comunista della nostra Organizzazione si deve muovere per orientare il lavoro politico, di massa, sociale, sindacale;

- selezionare in questo lavoro i compagni e le compagne che riteniamo essere in grado di fare il salto qualitativo verso l’organizzazione, come attivisti e militanti.

C – ABBIAMO BISOGNO DI MODIFICARE LA LINEA POLITICA?

A questa domanda bisogna rispondere con chiarezza nel senso che dobbiamo, o meno, confermare la nostra ipotesi politica ma anche il nostro assetto organizzato sui tre fronti. Non possiamo non rispondere a questa domanda in quanto non abbiamo nulla da perdere e tutto da guadagnare. Si corre il rischio di una mancanza di chiarezza lì dove si mischiano le difficoltà di rapporto tra i compagni dei vari settori, le difficoltà di realizzazione delle scelte condivise, con la stessa valutazione della correttezza o meno della nostra ipotesi politica ma soprattutto dell’assetto organizzativo.

C1 – Innanzitutto vanno verificate e riconfermate le tendenze di fondo che abbiamo individuato da oltre un decennio e che sono alla base delle nostre scelte politiche sia sul piano internazionale sia nazionale.

Oltre l’elaborazione teorica vera e propria stiamo parlando della competizione interimperialista, dei caratteri della riorganizzazione produttiva internazionale, dei processi spinti di finanziarizzazione, dell’Unione Europea come “polo” imperialista, della ristrutturazione sociale e politica nella dimensione continentale, della farsa del fascismo di Berlusconi, dei veri agenti della UE ovvero il centro sinistra fino alla sua variante renziana, della funzione dei sindacati concertativi/complici, dei caratteri della nuova composizione di classe in Italia, etc. Su questo onestamente possiamo dire di non essere andati molto lontano dalla realtà.

C1a – La competizione tra imperialismi si è rapidamente accentuata in pochi anni, al piano di confronto economico e finanziario si è affiancato l’ambito militare. Le stesse ricette di contenimento della crisi sistemica stanno accentuando questa tendenza: le varie politiche finanziarie ne sono un esempio, dalla guerra delle monete con le politiche di “quantitative easing”, che sono esplicite in USA e Giappone e più mediate in UE con la BCE di Draghi. Scelte che nel tentativo di far ripartire l’economia, con l’immissione di liquidità, non risolvono la crisi di sovrapproduzione ma creano potenzialmente le basi per una ulteriore crisi finanziaria speculativa.

A spingere verso una crescente competizione vi è il dato generale di un calo dei consumi sul mercato internazionale che non riguarda solo il mercato interno dei paesi/blocchi imperialisti ma anche i paesi della periferia e dei BRICS.

Per l’Unione Europea il modello esportatore, con epicentro in Germania, favorisce questa contrazione di consumi interni: la riorganizzazione produttiva e la concentrazione di capitali sono una sorta di “rastrellamento” che incrementa i profitti, ma produce un impoverimento dei settori popolari.

C1b – In uno scenario in cui i mercati sono “finiti e sfiniti” ecco che la competizione per accaparrarsi spazi e risorse sta facendo emergere le crisi politico-militari. A definire il carattere del polo imperialista europeo non sono solo le dinamiche interne ma anche quelle della sua immediata periferia, le mura della UE sono circondate da conflitti, dal continente africano al Medio Oriente all’est europa. Causati dagli interventi diretti o dalle conseguenze di interventi indiretti, queste situazioni o sono sfuggite di mano o sono il campo aperto della competizione internazionale tra poli imperialisti (UE e USA) e capitalismi nazionali: come nel caso della Libia e dell’Iraq per un verso e dell’Ucraina per l’altro.

A sua volta l’incremento del piano militare si riabbatte di nuovo sulle possibilità di sviluppo del commercio internazionale, dalle merci e servizi alle fonti energetiche. La prospettiva di una nuova divisione del mercato globale e di una contrazione della sfera della circolazione del capitale produttivo e finanziario è una ipotesi che significherebbe l’inversione di tendenza di quella fase di “respiro” che si era aperta con la caduta del blocco socialista.

Dobbiamo aspettarci che si cercheranno le possibili contromisure a queste tendenze, le politiche di sostegno alla domanda interna sono una di queste ma finora con scarsi risultati: la questione delle richieste di flessibilità e di aggiustamento dei vincoli di Maastricht è in questa cornice.

Se la guerra tra Stati e blocchi torna a essere un orizzonte possibile, la guerra di classe sul piano del capitale-lavoro è già abbondantemente in atto. La competizione internazionale anche qui spinge oltre il già visto: la tendenza è la svalutazione del lavoro sia in termini di salario sia di tutele. L’aumento dello sfruttamento trova la sua meta nel livellamento sulla media internazionale che nell’immediato è l’aperta concorrenza, ad esempio, tra i lavoratori italiani e quelli polacchi.

Questo affondo ha delle ricadute e modalità di attuazione differenziate a livello mondiale ed europeo, a seconda dei casi e di come avanzerà la divisione internazionale del lavoro avremo più o meno precarietà e disoccupazione strutturale. Sempre in Italia vediamo che il nodo delle delocalizzazioni, della svendita delle aziende, dello smantellamento della macchina pubblica e del ricatto occupazionale sono centrali.

C1c – È sempre inquadrando la situazione nazionale nel più generale contesto del processo di creazione e rafforzamento del polo imperialista europeo che siamo riusciti a valutare il berlusconismo in una dimensione e con una valenza diversa dalla lettura comune a sinistra. Quando provocavamo la discussione con lo slogan “Berlusconi tigre di carta”, davamo un giudizio fondato su queste letture, non come la punta avanzata ma come punta arretrata della borghesia nazionale, espressione di classe (borghese) di una ulteriore anomalia italiana.

Una indicazione che specularmente definiva e precedeva, se possibile, la chiarificazione che abbiamo avuto sul ruolo del PD e del suo sottobosco come blocco politico e sociale più utile e in linea nell’applicazione delle esigenze della borghesia nazionale “vincente” orientata a partecipare, per quanto possibile, alla dimensione europea. La svolta di Renzi, come la svolta della Bolognina, sono salti di qualità di condizioni che maturavano da tempo.

Anche sul piano sociale e sindacale la crisi e fine del sistema concertativo ha seguito il passo di questi processi generali: il modello della concertazione non poteva resistere sotto l’accentuarsi della crisi sistemica, della competizione internazionale, sotto le politiche di “risanamento” dei bilanci pubblici. Rapidamente anche la richiesta e imposizione di un ruolo di complicità sindacale non esaurisce l’attacco alle organizzazioni dei lavoratori, l’affondo arriva fino alla riduzione degli spazi politici e materiali dei corpi sociali intermedi.

Oggi certe evoluzioni e situazioni sono più evidenti, anche se rimangono incerti gli sviluppi, ma teniamo presente che abbiamo individuato queste tendenze mentre altrove si ragionava di Impero e di fine del lavoro, come si sragionava del fascismo per Berlusconi e di unità a sinistra su queste basi.

C2 – Anche sul piano della strategia gli elementi da noi considerati trovano conferme. Parliamo della necessità di ricostruzione di un pensiero e di una azione comunista, di radicamento organico nella classe, della necessaria indipendenza politica dal PD e dai sindacati complici a cominciare dalla CGIL, della proposta di costituzione dell’area Euromediterranea, della cautela nelle valutazioni sulla situazione del movimento comunista internazionale, della scelta di campo sull’America Latina la cui prospettiva non è scontata negli esiti finali ma è del tutto condivisibile anche per la nostra cultura politica.

Partendo dalle risorse in dotazione abbiamo cercato di ricostruire una modalità di analisi che fosse funzionale ai nostri compiti di organizzazione comunista in un paese di un polo imperialista, che non si occupasse solo di comprendere quello che stava succedendo alla propria classe ma anche a quello che stava accadendo dentro gli altri settori compresa la borghesia. Per questo ultimamente abbiamo avviato un ragionamento che affrontasse la questione dell’egemonia e del blocco storico riprendendo concetti fondamentali del pensiero di Gramsci: che per noi sono la prosecuzione di quella sfida teorica e pratica dell’organizzazione come base della coscienza di classe e dello stesso radicamento dei comunisti nella classe.

Anche la proposta della rottura e uscita dall’Unione Europea trova un rafforzamento e non un indebolimento nella indicazione politica dell’Alba euromediterranea. Una impostazione che trova fondamento nelle tendenze materiali che macinano i PIIGS e nella UE nel suo insieme, piuttosto che in quelle delle reali soggettività in campo: una prospettiva non “attuale” ma concreta transizione a carattere internazionalista che ci permette di uscire teoricamente e politicamente, già nel presente, da concezioni eurocentriste o peggio nazionaliste.

Anche qui i “mattoni” della nostra strategia tutto sommato tengono nel tempo e non siamo stati costretti a fare capriole politiche su questa o quella questione.

C3 – La discussione diventa più impegnativa se passiamo alla questione degli strumenti, infatti, la scelta dei tre fronti, soprattutto adesso che diviene più concreta, crea problemi di orientamento non tanto politico ma di carattere concreto nelle scelte che volta per volta dobbiamo fare.

Dalla fine del 2012 abbiamo riavviato una riflessione e un approfondimento sulla questione dei tre fronti, una necessità che abbiamo rilevato come prioritaria e che nasceva dalla verifica dei fatti, dalla situazione delle strutture e delle difficoltà che stavano emergendo. Su questo è stato realizzato anche un ciclo interno di formazione politica ma non possiamo credere che la questione sia solo di comprensione teorica.

Se i piani della lotta di classe sono gli ambiti dello scontro, gli strumenti per agire questo scontro possono variare a seconda delle condizioni storiche: questo anche per ribadire, se ce ne fosse bisogno, che la RdC, al di la di come l’abbiamo concretamente fatta vivere, non è una articolazione o semplicemente lo strumento per agire sul piano teorico-ideologico ma al contrario è la soggettività collettiva organizzata che cerca di darsi gli strumenti adeguati per il proprio intervento. Strumenti che possono essere più o meno separati ma con l’obiettivo di ricostruirne costantemente gli elementi della sintesi nella classe.

Spesso c’è confusione sul ruolo da far svolgere a Rossa o alla RdC ed anche nel peso specifico che ognuno di noi dà ai due fronti, sembra che strategica sia Rossa mentre la stessa RdC diventa o resta un elemento di orientamento e supporto. Anche nella esplicitazione di questa nostra scelta che all’esterno, dalla classica cultura politicista della sinistra, non è compresa tanto da non essere nemmeno oggetto di polemica come avviene su altre questioni.

Di norma il piano della organizzazione dei comunisti è ancora assimilato o meglio sovrapposto con il piano dell’organizzazione e della rappresentanza della classe o del blocco sociale antagonista. Piani che abbiamo definito separati non perché lo debbano essere per “natura” ma perché storicamente abbiamo subito questa separazione di cui abbiamo preso atto.

Altrimenti siamo portati, se non teoricamente nella pratica concreta, a valutare funzioni e limiti dei differenti livelli con parametri errati. Come altrimenti saremmo portati a considerare, esattamente al contrario, come livelli da tenere forzatamente separati a prescindere dalle dinamiche concrete che possono svilupparsi.

L’ipotesi di lavoro, che abbiamo praticato, di una articolazione autonoma e concreta nei tre fronti è la conseguenza della nostra presa d’atto della necessità di una ritirata strategica e non di un modello valido sempre e comunque. Una scelta che si rendeva necessaria, a fronte di una fase di sconfitta storica, per intervenire sui diversi piani della lotta di classe (teorico-ideologico, politico, sindacale-sociale).

Questa questione è bene, nell’assemblea nazionale, riaffrontarla ed elaborarla sia per proseguirne nell’attuazione sia, altrimenti, per indagare e interrogarci sulle eventuali alternative.

Se la scelta dei tre fronti nasce dalla sconfitta degli anni ’90, dallo scompaginamento del fronte di classe, dall’impossibilità di ricomporre meccanicisticamente i tre “fronti” della lotta di classe possiamo – a oggi – ricevere conferme sulla validità di questa impostazione dagli eventi degli ultimi anni più che dalle nostre verifiche dirette.

La fine del PRC come espressione del Partito Comunista di massa, oppure in Grecia dove il settarismo del KKE ha permesso la deriva riformista di Syriza che pure ha una forte rappresentanza parlamentare. Insomma in quel caso la questione comunista e quella della rappresentanza si sono divise per condizione oggettiva ma anche contrapposte per errori politici (soprattutto dei comunisti).

La separazione dei tre fronti (quello dei comunisti, della rappresentanza politica e del conflitto di classe) e la necessità strategica della loro ricomposizione sta nella realtà piuttosto che nelle nostre teorie.

C3a – Questo però non ci esime dal fare un serio esame sui nostri strumenti di intervento e, se emerge nella discussione, individuare le alternative possibili.

Per entrare nel merito possiamo dire che la dimensione del conflitto di classe, sia nel mondo del lavoro sia nel sociale, non può che mantenere i suoi ambiti di autonomia e di rappresentanza altrimenti l’ipotesi Cobas/autonomia, vecchia e nuova, ci avrebbe superato da tempo.

Il punto diviene invece più pertinente e complicato nella relazione tra organizzazione comunista e rappresentanza politica e questo intreccio si è anche concretamente manifestato nella costruzione di Rossa e non a causa di comportamenti individuali. A rigor di logica ora il superamento e l’unificazione di questi due fronti possono avvenire o con l’assunzione della RdC dentro una organizzazione politica di massa, in qualche modo la riproposizione del partito comunista di massa, oppure con l’affermazione che la RdC, come organizzazione di quadri militanti, è l’unico strumento politico oggi realisticamente possibile.

Il punto su cui riflettere però non è quello della modellistica organizzativa ma capire se la fase di sconfitta e di arretramento manifestatasi negli anni ’90, per come l’abbiamo conosciuta e contrastata, sia superata; se siamo o meno dentro una nuova fase, con tutte le tendenze e controtendenze in atto, che dimostra che l’analisi fatta da noi a suo tempo è ormai obsoleta e superata dai fatti.

Arrivare a una sintesi più avanzata, che sta nei nostri obiettivi, non è possibile attraverso decisioni d’organizzazione ma nella presa d’atto che le condizioni generali che hanno prodotto la sconfitta e lo scompaginamento siano superate o in via di superamento. Le cose stanno così? Possiamo unificare in modo organico una organizzazione di quadri comunisti e quella di massa sulla rappresentanza senza pagare un prezzo? Anche se le cose non stessero così, dobbiamo capire che le difficoltà che abbiamo di fronte non nascono dal nostro progetto ma dalla realtà. Spostare l’oggetto della discussione dalla realtà al progetto, che è un prodotto della prima, significa non cogliere l’elemento centrale.

D – I PARAMETRI GENERALI DELLA RIORGANIZZAZIONE

Prima di entrare nel merito delle questioni è bene fare una premessa di carattere storico. Il passaggio generale in cui siamo immersi non è una condizione contingente ma ha un peso simile a quello fatto tra l’89 e il ’91. Un passaggio di segno diverso e opposto a quegli anni, ma che riguarda non tanto la linea politica ma la concezione delle trasformazioni della realtà e, di conseguenza, delle trasformazione dell’organizzazione politica dei comunisti e delle sue capacità e relazioni interne.

Per quanto ci riguarda, ovvero per quanto riguarda i compagni/e della RdC che già allora condividevano un progetto, ma anche per gli altri collocati in diverse contesti politici, quel passaggio e quelle modifiche per essere comprese a fondo hanno richiesto alcuni anni di “digestione” durante i quali sono state prodotte dal cambiamento frizioni, fratture e ricollocazioni organizzative e politiche.

Prescindere dalla coscienza di questa nostra condizione obiettiva e pensare che oggi le cose possano andare in modo diverso significa non capire cosa sta succedendo e mostrarsi inadeguati a trovare le risposte e per mantenere un asse strategico dentro le sempre più evidenti “procelle” nazionali e internazionali. E’, dunque, necessaria una capacità di razionalità e di progettazione con la quale fin qui non abbiamo mai fatto veramente i conti; anche perché se al passaggio precedente ci si arrivava con ideologia, forze e strutture comunque consolidate e presenti, quello attuale lo dobbiamo affrontare “nudi e crudi” con tutte le debolezze che abbiamo fin qui elencato, prescindere dalla razionalità è un suicidio per chi ha scelto di andare controcorrente.

Dalle riflessioni fatte è evidente che la questione dei tre fronti deve continuare a essere per noi oggetto di attenzione e discussione politica per capire se si determineranno le condizioni che porteranno ad una modifica di tale scelta in un senso o nell’altro. Allo stato attuale il nostro assetto organizzato mantiene la sua validità ed è rispetto a questo che dobbiamo entrare nel merito per individuare le condizioni della riorganizzazione che, in questa sede, riguardano direttamente la RdC. Bisogna, perciò, cogliere gli elementi obiettivi che ci spingono ad una rimodulazione dell’organizzazione strategica ovvero definire con chiarezza i parametri generali di una fase di cambiamento che ora vanno adottati e dai quali trarre le necessarie modifiche sia sul piano delle strutture di direzione politica sia nei termini pratico-organizzativi.

D1 – Certamente un parametro da tenere ben presente e analizzare è quello della disgregazione generale sociale e politica, questo fatto è evidente agli occhi di tutti noi ed è accettato, ma c’è il rischio di averlo chiaro sul piano formale, politico ma di non capirne gli effetti che produce sia nella realtà che, anche, tra le nostre fila.

Per quanto riguarda la realtà, gli effetti sono di una maggiore difficoltà a riportare sul piano generale e a sintesi battaglie politiche e sociali che da un punto di vista di merito non presenterebbero contraddizioni. Ad esempio portare le lotte operaie o di settori produttivi coinvolti nei processi di riorganizzazione a unità, fuori dai sindacati collaborazionisti, è estremamente complicato e non si può procedere su questo obiettivo se non c’è una spinta progettuale, perché non è sufficiente la sola lotta rivendicativa.

Questo smottamento sociale, causato anche dalla distruzione degli strumenti storici del movimento dei lavoratori, si riverbera e si riflette sulla sovrastruttura politica. Questo riguarda il PD, dove Renzi sta portando l’attacco alla stessa idea di partito di massa e dei corpi intermedi a cominciare da quello sindacale, fino al “movimento” che è esposto alle folate di vento che soffiano a “sinistra”.

Mai si è vista così tanta confusione così come si è determinata dopo le “storiche” giornate del 18 e 19 Ottobre del 2013. C’è un nesso diretto tra il piano strutturale e quello politico dove il politico diviene subordinato al riflusso del sociale producendo uno stato confusionale perché non c’è il progetto, perché manca quella costruzione strategica che faccia da riferimento dentro una situazione difficile e sempre più complessa.

Parlare degli altri però non è sufficiente in quanto anche noi direttamente, come corpo militante della RdC, subiamo questi effetti; le frequenti incomprensioni, la confusione politica sistematica sui tre fronti, i differenti approcci che mostriamo sono il portato dell’evoluzione di una situazione che non abbiamo ancora elaborato fino in fondo, anche se le forme che si manifestano sono apparentemente lontane dalle cause e spesso appaiono solo come modalità individuali. Questo è un aspetto che ci riguarda e che va affrontato sapendo che i problemi per noi non saranno probabilmente di linea politica ma di pratica e di metodo.

D2 – L’altro riferimento è quello della velocizzazione dei processi obiettivi che richiedono un adeguamento nostro per tenere testa alle evoluzioni generali. Qui è necessario sottolineare che questo effetto è indipendente dagli stessi poteri internazionali, cioè da quegli “apprendisti stregoni” che abbiamo evocato nello sviluppo delle vicende belliche che circondano l’Unione Europea ma che si manifestano in modo più mediato anche in altre parti del mondo.

Questo avviene a livello strutturale con i caratteri di una crisi “anarchica” che non è gestita realmente dai poteri economico-finanziari. La partita si gioca sulla competizione globale ovvero su una guerra economica palese ma anche sulla dimensione finanziaria dove, lo ripetiamo, gli interventi di Quantitative Easing permettono la circolazione e l’accumulazione di capitale ma incrementano anche bolle speculative enormi, forse più consistenti di quelle che hanno segnato la prima parte della crisi iniziata nel 2007.

A questa dimensione attiene anche lo scontro militare che sempre più frequentemente si affaccia sullo scenario internazionale ma che poi non arriva alle estreme conseguenze. Questo elemento altalenante delle vicende belliche, che per ultimo sembra riprodursi anche in Ucraina, significa solo che i competitori in campo, sia gli imperialismi che i loro competitori economici, non sono sicuri degli esiti finali di una scontro generalizzato. Questa condizione probabilmente inciderà ancora di più sulla volatilità della situazione e sulle accelerazioni conseguenti ma anche imprevedibili.

Questo avviene anche per i processi politici nazionali, dove noi stessi abbiamo verificato con le elezioni europee come si riesca a non essere conseguenti politicamente con le analisi fatte riproducendo schemi analitici superati, cioè analizzando correttamente la crisi ma non traendone le dovute conseguenze sulle dinamiche sociali, politiche e istituzionali. In questo senso l’apparente discontinuità dell’agire politico di Renzi rispetto alle pratiche politiche del passato centrosinistra è molto significativa.

Se la valutazione fatta sulla “volatilità” della politica istituzionale rimane valida, morto un presidente del consiglio se ne fa un altro, non vuol dire che non dobbiamo tenere conto degli effetti prodotti nella sfera politica. Le modifiche che sta producendo Renzi nel quadro elettorale e istituzionale con lo spostamento al centro del PD cambia lo scenario politico nazionale, a destra con il depotenziamento di Berlusconi ed una radicalizzazione (antieuropea e nazionalista) della destra inclusa la Lega. Questi settori potrebbero divenire e in parte già lo sono interlocutori importanti del nostro blocco sociale e nostri diretti competitori.

Anche a sinistra con la ricreazione di un’area politica (una sorta di Nuovo Centro Sinistra?) si potrebbero raccogliere gli elettori di sinistra delusi da Renzi, tutto questo con una serie di effetti a catena ancora da capire. Questa possibilità si sta già intravvedendo nella “nebulosa” che oggi raccoglie la FIOM di Landini, non vede indifferente la CGIL e che può assemblare SEL, un pezzo o tutto il PRC ed anche una parte della sinistra del PD di cui Civati sembra esserne oggi “l’avanguardia”. Comunque è bene ricordare che questo non sarà necessariamente lo scenario perché è chiaro che il teatrino della politica dovrà continuare a inseguire le rapide modifiche strutturali.

D3 – I processi di disgregazione e di velocizzazione, oltre a quello di politicizzazione come abbiamo già mostrato, inevitabilmente ci obbligano a mettere mano alla nostra struttura perché, altrimenti, emergerebbero tutti i nostri limiti che non sono limiti innati ma il prodotto della riproposizione di schemi che hanno fatto il loro tempo, che sono stati giusti ma che oggi si mostrano inadeguati a sostenere la realtà in evoluzione.

Qual è il limite più evidente nella nostra azione? Questo non è legato alla linea politica, se è vero quello che abbiamo scritto prima, ma alla nostra molto diversificata pratica politica per cui uno stesso fenomeno e un uguale giudizio viene diversamente modulato. Sulla base delle specifiche esperienze, storie e sensibilità dei militanti, sulla base delle condizioni specifiche in cui si opera (questo è il limite più difficile da rimuovere) e non sulla base di una gestione collettiva, sia per responsabilità individuali ma anche per la lentezza con la quale conduciamo la discussione interna. Sia chiaro, questa non è una critica ma è una presa d’atto sulla quale l’organizzazione politica ora non può più fare finta di niente, il problema è sapere se su questo ci sono differenze e se su questo siamo disposti ad un serio confronto interno che modifichi i nostri approcci.

A questa condizione si risponde con una riorganizzazione che punti a una maggiore efficacia e rapidità del dibattito e dell’operare della RdC. L’obiettivo politico, su cui noi dobbiamo uscire dall’Assemblea Nazionale con le idee chiare, è quello di ricomporre una nostra pratica politica interna centralizzando il lavoro politico. D’altra parte se ci poniamo il problema strategico della ricomposizione dei tre fronti, non possiamo non pensare che questa deve partire proprio da dentro la RdC che si deve percepire come organismo unitario, nazionale che si articola per settori e punti di lavoro e intervento diversificati.

Va detto che questa condizione di disgregazione e velocizzazione dei processi essendo generale riguarda anche gli altri due fronti che vivono però le loro condizioni specifiche e molto concrete.

D4 – Per quanto riguarda il piano sindacale, le cose sono più complicate in modo direttamente proporzionale alla sua dimensione quantitativa. Non solo; infatti, agiscono su quest’ambito in modo più pesante la disgregazione, la subordinazione e la passivizzazione dei settori sociali. Questo è un limite oggettivo del sindacato, insuperabile da qualsiasi volontarismo, Il sindacato può arrivare solo la dove gli permettono le sue forze reali, ovvero i suoi quadri politici. Non ci si può sostituire alla lotta di classe, questo deve essere molto chiaro. Questo fronte, costituito dal sindacato e dalla confederalità sociale, ha altrettanti problemi quanto la RdC. Naturalmente su questo la discussione va fatta nelle sedi di competenza.

D5 – Per Rossa la questione è diversa in quanto siamo all’inizio di un percorso, da ricordare che è stato formalizzato il 5 Ottobre scorso con un percorso costituente di un anno e molto “impervio”, dove abbiamo certamente problemi di crescita ma soprattutto di costruire una qualità politica di intervento che crei le condizioni per la crescita necessaria essendo Rossa un organismo politico di massa. Anche su questo specifico la discussione va rinviata alle sedi competenti.

E – LA RIORGANIZZAZIONE PRATICA

Nell’entrare sempre più nello specifico della riorganizzazione dobbiamo cogliere gli elementi concreti da evidenziare e sui quali agire per la modifica. Naturalmente se fino a questo punto probabilmente non ci sono differenze sostanziali tra le nostre valutazioni nel passaggio alle proposte pratiche dobbiamo approfondire e confrontarci in modo più attento perché queste scelte determineranno la nostra attività nei prossimi anni. Il contesto fin qui descritto trova tra di noi una condizione interna, di pratica politica, con dei limiti e differenziazioni sulla gestione dei processi complessivi e specifici che vanno inquadrati, condivisi, integrati o modificati.

E1 – Il primo è quello di una variegata formazione personale e storia politica del quadro militante, ancora di più per quello degli attivisti, di cui la diversificazione dentro il coordinamento nazionale ne è l’espressione più diretta. Non entriamo nei particolari ma è evidente che il livello qualitativo di dibattito e il mancato approfondimento che emerge dalle discussioni nel Coordinamento Nazionale non ci mette in condizione di avere la necessaria omogeneità nell’azione politica generando contraddizioni di vario tipo. Questo di per se non rimette necessariamente in discussione il Coordinamento Nazionale poiché è una struttura sulla quale dall’ultima Assemblea abbiamo fatto delle verifiche, ma sulla quale oggi dobbiamo dare dei giudizi e fare conseguentemente delle scelte.

E2 – Questa situazione di non omogeneità, spesso nemmeno esplicitata o cosciente nella discussione, viene accentuata dal condizionamento che le diverse situazioni, siano queste di carattere locale o di necessità di intervento quale quelle sindacali, di Rossa o altro ancora, operano sulle strutture. In altre parole le “incombenze” specifiche rimuovono la visione generale e ribaltano le relazioni tra i diversi pezzi di intervento. Su questo comportamento si aprono diversificazioni, contraddizioni o spesso semplici disorientamenti che appesantiscono, rendono meno efficace o ritardano le scelte politiche e operative fatte.

Questo elemento di parzialità nel nostro confronto va evidenziato bene perché è prodotto non solo dalle caratteristiche individuali ma anche dalla frammentazione complessiva della situazione che abbiamo descritto. E’ chiaro che la somma di questi due elementi indebolisce la coesione interna ed è un problema che va tra di noi reso evidente, affrontato e analizzato bene nelle sue cause di fondo a partire dalla debolezza politica dei nostri quadri.

E3 – Fin qui i nostri punti deboli attuali; ma se intendiamo allargare la RdC il dato che balza agli occhi è che questa condizione di scarsa omogeneità nella pratica politica si moltiplicherà in quanto l’aggregazione porterà inevitabilmente nuove soggettività che andranno governate certamente con una omogeneità di linea politica che è di per se condizione necessaria ma non sufficiente a produrre risultati o risultati efficaci. Non stiamo facendo solo una “autocritica” ma stiamo cercando di capire come attrezzarci per recepire nuove adesioni in una condizione molto diversificata di esperienze e percezioni.

I piani di intervento per modificare questa situazione sono di diverso tipo e su tempi medi, nel senso che non sarà facile modificare comportamenti e valutazioni implicite e che spesso nemmeno vengono lucidamente realizzati o esternati durante le discussioni manifestando così un ulteriore limite politico. Limite riguardante la capacità di razionalizzare e rendere propositivi gli elementi di divergenza o di diversa valutazione che sappiamo essere fisiologico dentro il lavoro complesso e complessivo che facciamo.

F – FORMAZIONE

Intanto per parlare di formazione bisogna aver chiari l’obiettivo politico, l’operazione che si vuole fare e come si vuole motivare. Cercare di convincere qualcuno a fare militanza politica a “modo nostro” non è facile, nemmeno per i nostri poiché per noi la formazione non è ginnastica intellettuale, perché sappiamo che costa impegno in una società “disimpegnata” e individualista, e dunque c’è un approccio iniziale da definire. Ovvero quello che possiamo concretamente fare è tentare una operazione culturale per rendere plausibile e credibile la militanza conflittuale nelle condizioni attuali, la formazione di “strada” cioè quella disponibile al rapporto di massa con tutti i suoi aspetti positivi e negativi.

Dopo aver preso atto dei nostri limiti, è questa la motivazione che ci spinge a fare solo una operazione culturale mentre in realtà vorremmo fare cose ben più avanzate, bisogna decidere a chi intendiamo rivolgerci, ovvero quale taglio dare conseguentemente al materiale che vogliamo produrre.

Per quanto riguarda una idea generale e strategica la RdC, per quanto sia intellettualmente malandata, in questi anni l’ha prodotta; abbiamo espresso i nostri punti di vista su questioni teoriche rilevanti, abbiamo prodotto posizioni politiche in relazione a queste nostre valutazioni teoriche, abbiamo dimostrato che alcune cose sono effettivamente praticabili. Non siamo stati generici e chi ha gli strumenti per capire, cioè i settori politicizzati e acculturati, crediamo abbiano ben compreso, forse anche troppo; e se questo non si è tradotto in adesione e militanza le motivazioni hanno una natura che non sono direttamente di “linea politica”, soprattutto per chi ci è più vicino e condivide in linea di massima le nostre posizioni.

Detto in altro modo significa che i settori suddetti sono nostri interlocutori ma la loro mancata adesione alla nostra ipotesi ha motivazioni individuali specifiche delle quali potremmo fare un elenco e qui è utile ricordare solo quelle di tipo esistenziale, ma la lista potrebbe essere lunga. Se così è allora, bisogna rivolgere lo sguardo ad altri settori e adeguare la nostra comunicazione alla possibilità di ricezione di questi settori che riteniamo siano i giovani e meno giovani ma che non sono stati bruciati dalla politica e che noi contattiamo attraverso le strutture di massa ma non solo. Parliamo degli ambiti studenteschi/giovanili, di quelli sociali, di quelli sindacali e non necessariamente solo di chi è impegnato in lotte specifiche. In parte parliamo anche a noi stessi in quanto il carattere della nostra militanza non è rifiutato ma spesso viene rimosso.

Il punto è come noi costruiamo un impianto ideologico e politico, logicamente forte, che porti altri alle nostre stesse conclusioni, naturalmente questo non significa avere il risultato garantito ma cercare di individuare il modo di parlare agli ambiti meno condizionati dalla cultura devastante della sinistra politica o di movimento, sempre che sia possibile farlo.

Il lavoro che stiamo facendo non è detto che porti a risultati ma è bene tentare modalità un po’ diverse da quelle solite; allegato al documento c’è anche uno schema di impianto formativo sul quale dovremo decidere quali forme dare. Impianto che non deve essere “pesante” e pedagogico ma che abbia una sua forza nella semplicità dei concetti che deve “snocciolare” nello sviluppo del pensiero. Dentro questo percorso vanno recuperati anche i contributi fatti per la formazione.

G – STRUTTURE

Il punto su cui ragionare sono le strutture nazionali, come adeguarle ai processi di politicizzazione, velocizzazione e di dinamizzazione in atto e che abbiamo tentato di descrivere. Su quelle locali allo stato attuale non c’è bisogno di intervenire se non in modo specifico situazione per situazione oppure queste andranno eventualmente riviste alla luce delle conclusioni del nostro dibattito nazionale. Dunque:

G1 – Le Direzioni Politiche dei tre fronti sembra che abbiano confermato in questi mesi una loro funzione effettiva. Anche su quella sindacale è stata trovata una formula che potrebbe funzionare, ovvero coinvolgere nella sua segreteria un giro più largo dei compagni/e che più sono impegnati nel progetto strategico del sindacato. Qui si pone il problema di gestire questo passaggio nella sede più larga della Direzione Politica che crediamo vada spiegato nel processo di riorganizzazione in atto.

Le Direzioni Politiche dei tre fronti sono formate dai militanti e sono l’ambito in cui si decide la linea da seguire nei diversi specifici, hanno un forte carattere di organizzazione e di pianificazione degli interventi, vanno sistematicamente riunite e sono uno dei luoghi del processo di centralizzazione necessario per tenere testa agli sviluppi della situazione.

G2 – Sul Coordinamento Nazionale ci sono due ipotesi su cui discutere e decidere all’assemblea nazionale; la prima è quella del mantenimento del Coordinamento Nazionale da convocare due volte l’anno in modo formale e per due giorni in modo programmato. Sostanzialmente non cambia il funzionamento della struttura che riguarda i militanti dell’organizzazione, mentre si mantiene l’ipotesi della Conferenza Annuale allargata agli attivisti che abbiamo già sperimentato negli anni passati.

La seconda è quella del suo superamento facendolo sostituire da due attivi nazionali allargati agli attivisti, superando in questo modo anche le Conferenze Annuali, e dall’attività sistematica delle Direzioni Politiche.

Questa è una valutazione da fare sugli svantaggi o vantaggi di tali proposte, infatti, nella prima si mantiene il rapporto diretto complessivo con i militanti ma è anche un appesantimento nella gestione nell’organizzazione. Nella seconda si ha una ipotesi più snella ma che, di fatto, concentra la discussione del quadro militante, cioè quello più politicamente impegnato, solo sulle specificità delle Direzioni Politiche.

Questo limite, se lo riteniamo opportuno, potrebbe essere superato dando la possibilità alla Segreteria Nazionale di convocare le tre Direzioni Politiche in riunione congiunta (ovvero quello che è l’attuale Coordinamento Nazionale) se la situazione richiede una discussione politica generale o di affrontare problemi complessivi dell’organizzazione.

G3 – Sulla Segreteria la discussione è più lineare in quanto si tratta di avere un suo parziale allargamento anche perché in qualche modo la segreteria è chiamata a svolgere anche la funzione di direzione più ampia che in parte era svolta dal Coordinamento Nazionale. Qui non vediamo grandi difficoltà, anche se la decisione definitiva andrà presa all’Assemblea Nazionale.

G4 – Per quanto riguarda il “gruppo di continuità”, “ufficio di coordinamento” (chiamiamolo come ci pare basta che non ci sia l’idea di una sovrastruttura politica verso la segreteria) qui il primo nodo da affrontare sono le funzioni. Se non definiamo bene queste, non riusciamo nemmeno a dare una funzione effettiva e funzionale alle esigenze di velocizzazione e gestione politica di tutta l’organizzazione. Ne sono state elencate alcune ma ne vanno estrapolate altre, su questo dobbiamo soffermarci nella nostra discussione. Quelle discusse nel GLO sono il coordinamento politico dell’attività complessiva dell’Organizzazione, costruzione e gestione delle strutture territoriali o di settore, formazione politica, gestione emergenze/contraddizioni interne.

G5 – In chiusura, ma non in ordine di importanza, va affrontata la questione del finanziamento: anche qui è necessario fare ragionamenti e proposte concrete. Il canale di sostegno della radio è ormai azzerato e quindi si devono mettere in campo, il prima possibile, delle soluzioni continuative per permettere concretamente la nostra attività ordinaria e straordinaria, a partire dalla partecipazione alle riunioni delle strutture. Alcune iniziative di autofinanziamento si sono svolte localmente e sporadicamente ma sicuramente non con quella continuità che oggi si rende necessaria. E’ un terreno ostico ma che non è possibile eludere se vogliamo avere un futuro. Anche qui torna utile il processo di centralizzazione in quanto l’iniziativa dei singoli pezzi è fondamentale per la nostra attività ma è assolutamente insufficiente per le prospettive che ci vogliamo dare.

G6 – L’Assemblea Nazionale si svolgerà Sabato 17 e Domenica 18 Gennaio del 2015 a Roma alla Casa della Pace e si farà riservandola solo ai militanti e agli attivisti e, se ci sono, ai simpatizzanti per evitare di fare una discussione formale e per poter andare direttamente al nocciolo politico ed organizzativo delle questioni che stiamo affrontando.

Questi dovrebbero essere i termini concreti del riassetto organizzativo da proporre, definire e decidere nella Assemblea Nazionale di Gennaio.

H – IL PROSELITISMO

Le “dolenti note” per noi sono quelle relative all’aggregazione sulla quale abbiamo fatto diversi confronti, abbiamo spesso esortato a fare questo lavoro ma non siamo mai andati a fondo nella riflessione politica. Prima di orientarci sulle proposte concrete è perciò necessario portare degli elementi di analisi che ci permettano di capire meglio la situazione.

H1 – Intanto sui dati è bene averli precisi; quando abbiamo fatto la scelta di tesserarci abbiamo avuto concretamente un raddoppio dei compagni/e militanti e attivisti usando il criterio della nostra doppia tessera, siamo arrivati a quota 120/130 ma poi su questo livello ci siamo bloccati da un paio d’anni.

H2 – Parallelamente a questo “assestamento” delle adesioni abbiamo indubbiamente registrato a livello nazionale e locale un aumento della autorevolezza della RdC che ormai non è più messa in secondo piano, ma è conosciuta e valutata come soggetto che agisce a 360° sul piano politico tanto da produrre “leggende metropolitane” nell’ambito della sinistra e del movimento. L’esempio più evidente è la crescita degli accessi a Contropiano on line che quest’anno si potrebbero avvicinare ai tre milioni.

H3 – Ma il dato che sta emergendo è che alla nostra autorevolezza politica non corrisponde un aumento delle adesioni “formali” che sono il segno della identità politica che si vuole individualmente assumere, cioè è un dato politico da valutare nel merito. Quali sono i motivi di questa mancata corrispondenza? Cerchiamo di individuarne alcuni.

H3a – Il primo è, certamente, il carattere della militanza che l’organizzazione richiede, questa caratteristica si scontra con una cultura generale, ma ben radicata a sinistra, che rifiuta un impegno a tutto tondo; e per la sinistra “diffusa” c’è anche il rifiuto ideologico o implicito dell’organizzazione. Insomma abbiamo scelto o siamo costretti a remare contro corrente.

Va ricordato anche che mentre nel passato la militanza politica era uno strumento di emancipazione collettiva e individuale oggi non è più così; infatti la spinta a divenire soggetto attivo è molto più “intellettuale” e razionale che di condizione e necessità sociale come quando erano le classi subalterne a volere e praticare il proprio protagonismo politico e la propria crescita culturale.

Valutare la crisi della militanza che è oggi obiettiva significa prender in considerazione una serie di elementi e non limitarsi a cogliere il solo aspetto della estraneità individuale a questa scelta che oggi è quella che ci appare in prima battuta.

H3b – Indubbiamente per noi la questione si complica con la nascita di Rossa in quanto implica la doppia tessera che di per se è il modo per tenere legati i due fronti politici ma che indubbiamente contiene un nodo strategico da tenere presente, anche se non è di immediata soluzione. Questo problema ci ritorna “di sponda” dal dibattito interno a Rossa che su questo si è pronunciata nei suoi documenti costituenti.

Quello da rendere evidente qui, però, non è la questione formale delle adesioni a Rossa ma la questione sostanziale di come oggi gestiamo una “complicazione” per la nostra aggregazione che nasce dalla situazione oggettiva, sapendo che nella cultura di molti dei nostri interlocutori è molto più accettabile il relativo attivismo in Rossa che la militanza nella RdC. Certamente Rossa può essere anche un ambito più largo dove noi possiamo fare aggregazione ma come fare questa va compreso e praticato.

H3c – C’è poi il problema di capire se noi facciamo questo lavoro e come lo facciamo; senza troppi giri di parole si può dire che questo lavoro di adesione formale, la tessera, viene fatto con riluttanza e timidezza a causa della nostra comune e forte cultura di militanti “duri e puri” dove l’aspetto formale ci appare, appunto, formale.

Questo lo abbiamo visto in passato anche nel sindacato, dove le situazioni più combattive spesso “dimenticavano” di fare le tessere per i motivi suddetti. Oggi non è più così ma questa percezione è stata vissuta proprio dai compagni più politicizzati per molto tempo.

Ma c’è un altro aspetto che rivela questa nostra riluttanza che però ha effetti politici più diretti. Nella fase in cui il conflitto sociale era più avanzato di quello politico, la RdC era al “servizio” delle strutture di massa e di intervento politico ed era giustamente messa in secondo piano.

Ora, che la situazione è mutata come abbiamo prima descritto, si continua non a sostenere formalmente ma a praticare “in automatico” la stessa relazione; ad esempio la difficoltà a gestire la sigla “RdC” sui territori introiettando inconsapevolmente un carattere antiorganizzazione proprio del movimentismo nostrano, movimentismo peraltro ipocrita in quanto tutti hanno una casa madre, 18 e 19 Ottobre e successivi insegnano.

Ad esempio, abbiamo uno strumento di comunicazione di massa eccezionale come Contropiano ma viene percepito da chi accede, e non dagli “addetti”, come quotidiano on line comunista senza una “fonte” politica precisa. Contropiano non può essere ancora “il giornale di tutte le Russie” in quanto la Pravda era il giornale quale emanazione diretta dei Bolscevichi.

Per chiarezza; questa non è una critica perché la scelta fatta è stata condivisa da tutti noi, ma si può lasciare un ambito così importante delle relazioni fuori della rappresentazione della RdC? Si può rinunciare a un canale importante di aggregazione come il nostro giornale? Naturalmente questo è un processo molto delicato da valutare bene ma è anche un nodo per la crescita che va sciolto.

Anche nell’ambito del sindacato avviene la stessa cosa; il sindacato è stato il progetto più importante che abbiamo messo in piedi, è cresciuto e ora non abbiamo le risorse interne per mantenerne la prospettiva complessiva.

Quello che abbiamo viene messo a disposizione ma è palesemente insufficiente nonostante le ampie interlocuzioni della nostra attività sindacale e sociale. Questi sono due esempi che rappresentano, però, il nostro concreto operare nella complessa attività d’organizzazione.

Al fondo c’è un problema serio che può diventare un paradosso, una contraddizione; in altre parole se non cresce l’organizzazione politica non può crescere l’intervento di massa, ma se non aggreghiamo nell’intervento di massa, non cresce l’organizzazione politica. Un po’ come nel romanzo antimilitarista “Comma 22”, sugli aviatori americani durante la seconda guerra mondiale, dove il regolamento prevedeva che “Chi è pazzo può chiedere di essere esentato dalle missioni di volo, ma chi chiede di essere esentato dalle missioni di volo non è pazzo”.

Rimuovere il dato dell’aggregazione formale, se si ha l’obiettivo di andare oltre l’attuale dimensione ristretta, significa rinunciare ad avere uno strumento identitario e formativo che soprattutto in questa società ha un valore rilevante. Ovviamente bisogna anche definire a chi ci vogliamo rivolgere come RdC, anche su questo siamo stati abbastanza chiari almeno nelle enunciazioni. Per noi la questione dei giovani ricopre un ambito “privilegiato”, e su questo dobbiamo avere una strategia d’organizzazione. Indubbiamente anche il sindacato è un altro ambito su cui si dovrebbe lavorare, ed anche qui sarebbe necessaria una strategia; infine anche nell’ambito “spompato” della sinistra e dei comunisti, con tutti i limiti a noi noti, bisogna capire come muoverci con più determinazione. Ma su questo abbiamo già aperto la discussione nel capitolo sulla formazione e sui relativi allegati.

H3d – Infine va affrontata la questione pratica del tesseramento su cui fare dei ragionamenti e delle proposte concrete:

Sulla tessera della RdC si è aperta una discussione se è il caso di mantenerla, questa discussione va ripresa se non altro per andare a fondo delle motivazioni pro e contro. Bisogna decidere se in una fase di politicizzazione possiamo privarci o meno di uno strumento di identità politica. D’altra parte dobbiamo anche considerare che veniamo da una storia decennale di assenza di tesseramento e la nostra condizione all’epoca non è mai mutata.

Sulle tessere di militanti e attivisti va deciso se confermare il doppio “status” nell’organizzazione, anche questa è una occasione per andare a fondo di questioni che non per tutti i nostri aderenti sono chiare.

Sulla doppia tessera con Rossa adesso è aperta solo una fase di riflessione per capire come sciogliere questo nodo. Per ora ci limitiamo a evidenziarlo sapendo che abbiamo però un po’ di tempo per trovare una soluzione e che molto dipenderà da quale funzione avremo dentro la vicenda di Rossa.

ALLEGATO: PROMEMORIA SULLA FASE POLITICA

L’assemblea nazionale di Gennaio è incentrata sull’analisi dei movimenti di fondo della situazione generale e sulle necessarie modifiche che la nostra struttura organizzata deve cominciare ad attuare; “cominciare” perché la situazione che abbiamo di fronte è molto dinamica e, di conseguenza, è necessaria altrettanta dinamicità nel capire e nell’attuale le modifiche più corrette. Naturalmente questo non significa che faremo tutto bene ma certamente ci dobbiamo dire con chiarezza le condizioni in cui andremo ad operare.

Il documento preparatorio per l’Assemblea Nazionale affronta questi nodi e cerca di individuare alcune risposte. Non possiamo, però, in quella sede non affrontare la fase e la situazione politica contingente che sono anch’esse in forte movimento; a questa necessità cerca di rispondere in termini di analisi il presente promemoria al quale si aggiungerà un’ulteriore documento sulla formazione per la RdC a completamento della parte già inserita nel documento per la riorganizzazione.

LA INAMOVIBILITA’ DELLA CRISI…

Il nodo di fondo su cui ragionare è il carattere della crisi generale che attraversa il mondo. Non passa giorno in cui vengono rappresentate ricette spesso contraddittorie per il superamento della crisi (Quantitative Easing, politiche di austerità, etc.) e non passa giorno in cui non vengono comunicati dati che dimostrano la “inamovibilità” di questa. Per quanto lo si voglia, per quanto si usino tutti gli strumenti necessari, fino a quello della guerra, la crisi sistemica che si sta manifestando rimane li, ferma negli orizzonti globali e nessuno sembra in grado di trovare soluzioni realistiche.

Non vogliamo qui ripercorrere analisi fatte moltissime volte sull’economia o sulla guerra ma affermare che questa condizione ci accompagnerà in tutte le sue dimensioni per diversi anni, che non può essere risolta in un solo paese, che produrrà lacerazioni sociali, ideologiche e nelle relazioni internazionali sempre più profonde, soprattutto nei paesi imperialisti e dunque a “casa nostra”.

…ED I SUOI EFFETTI DA NOI

Certamente il precipitare delle condizioni economiche e sociali, la brutalità dei conflitti bellici, il disfacimento degli Stati non ci riguardano direttamente ma ci sono altri effetti che incidono profondamente sul tessuto sociale e sul modo di pensare dei popoli che vivono nelle cittadelle imperialiste.